まれではありますが、ワクチンを接種して健康被害(治療を必要とする重篤な副反応)が生じることがあります。ワクチン接種後に健康被害が発生した場合の救済制度について、利用基準や利用方法をご紹介します。

国の予防接種法に基づくかどうかで異なる救済制度

予防接種による健康被害・副反応の救済制度には、予防接種法に基づく「予防接種健康被害救済制度」と、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく「医薬品副作用被害救済制度」の2種類があります1)2)。

- 健康被害の原因となった予防接種が日本の予防接種法に基づき行われる予防接種(定期接種・臨時接種等)3)であれば「予防接種健康被害救済制度」

- 予防接種法に基づくものでない、いわゆる任意接種によるものであれば「医薬品副作用被害救済制度」

以上による各種の救済給付が行われています。

※定期接種と任意接種の違いについては、こちらの記事もご覧ください。

予防接種における定期接種と任意接種の違いとは?

会社で実施した事業所内接種による健康被害であっても、健康被害を受けた本人が申請、請求手続きを取る必要があります。会社でサポートするとすれば、申請書類の取り寄せなどの事務手続きの一部です。

どのようなときに、どうやって利用する?

予防接種法に基づく予防接種(定期接種・臨時接種等)の健康被害には:予防接種健康被害救済制度(予防接種法)

予防接種健康被害救済制度を利用できるのは、予防接種法に基づく予防接種を受けて健康被害が生じ、その被害が予防接種を受けたことによるものと厚生労働大臣が認定した場合に限られます1)。

予防接種後の副反応には、ワクチン接種後に起こる発熱、接種部位の発赤・腫脹(はれ)などの比較的よくみられる軽い副反応や、極めてまれに発生する脳炎や神経障害など重大な健康被害までさまざまです。予防接種後に現れた症状は、ワクチン接種が原因ではなく、接種と同時期に偶然発症した感染症などが原因である場合もあります。

このため、ワクチン接種による健康被害であったかどうかを個別に審査し、ワクチン接種による健康被害と認められた上で、健康被害により通院あるいは入院治療を要した場合、日常生活が著しく制限される程度の障害を負った場合、又は死亡した場合に給付が行われます1)5)6)。

予防接種法による予防接種(定期接種・臨時接種等)のワクチン

救済制度:予防接種健康被害救済制度

対象となる予防接種の例(小児の定期接種を除く):

| 定期接種(成人) | 対象者 |

| 風しん (風しん定期5期) |

昭和37年4月2日~昭和54年4月1日生まれの男性 対象者には自治体より風しんの抗体検査と予防接種を無料で受けられるクーポン券が配布されている(この制度は2025年3月末まです。クーポン券の利用期限は自治体にご確認ください。) 詳細はこちらをご参照ください。 基礎知識 風しん |

| 肺炎球菌 |

①65歳の方、②60~64歳で、心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活を極度に制限される方、③ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方 ※2023年度末に経過措置終了により、2024年度から上記が対象者となります。 |

| インフルエンザ | ①65歳以上の方、②60~64歳で、心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活を極度に制限される方、③ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方 |

|

新型コロナウイルス感染症 |

厚生労働省 風しんの追加的対策について、予防接種ガイドライン2021年度版p93 – p98、

第33回 新型コロナウイルスワクチンの接種体制確保に係る自治体向け説明会【資料1】

一般社団法人日本ワクチン産業協会 予防接種に関するQ&A集 2023

内閣感染症危機管理統括庁令和5年度全国感染症危機管理担当部局長会議【資料3-3】より作成

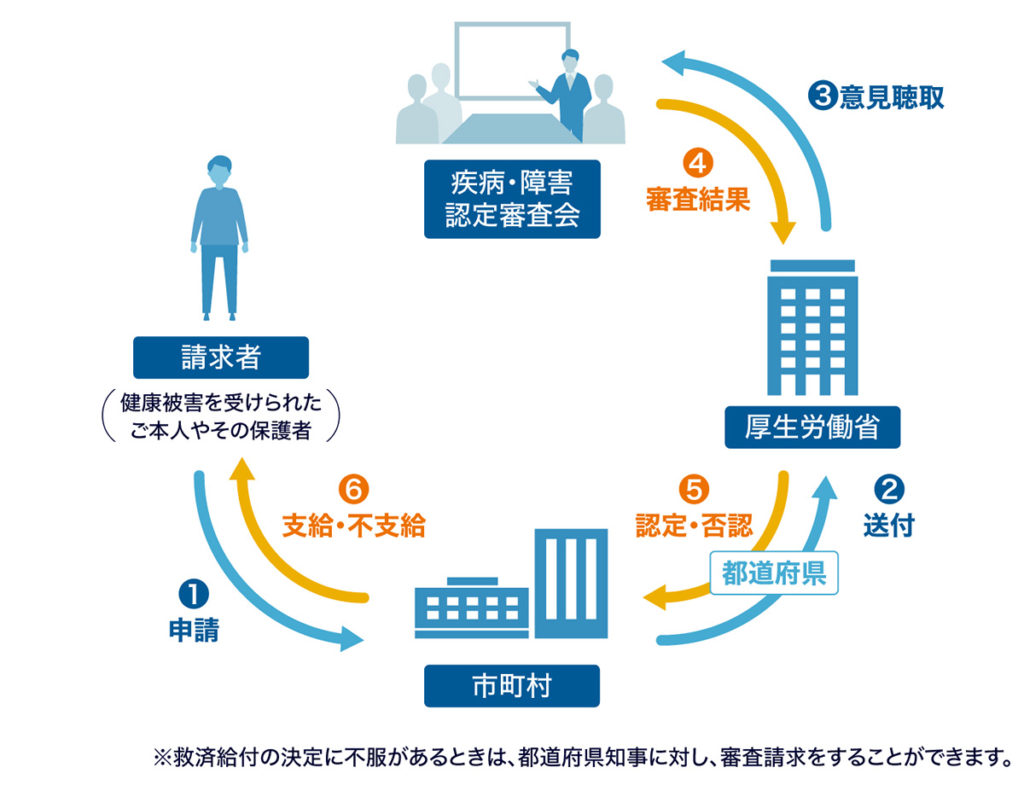

予防接種健康被害救済制度手続きの流れ(給付の申請から給付まで)

給付申請の窓口:居住地の市町村

請求者:健康被害を受けた本人またはその保護者

厚生労働省 ご存じですか? 予防接種後健康被害救済制度より作図

予防接種健康被害救済制度―給付の種類―

|

医療費 |

かかった医療費の自己負担分 |

|

医療手当 |

入院通院に必要な諸経費(月単位で支給) |

|

障害児養育年金 |

一定の障害を有する18歳未満の者を養育する者に支給 |

|

障害年金 |

一定の障害を有する18歳以上の者に支給 |

|

死亡一時金 |

死亡した方の遺族に支給 |

|

葬祭料 |

死亡した方の葬祭を行う者に支給 |

|

遺族年金 |

死亡した方が生計維持者の場合、その遺族に支給 |

|

遺族一時金 |

死亡した方が生計維持者でない場合、その遺族に支給 |

厚生労働省 予防接種健康被害救済制度

任意で受けた予防接種の健康被害には:

医薬品副作用被害救済制度(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法)

医薬品副作用被害救済制度を利用できるのは、国の予防接種法で定められているものを除いた任意の予防接種で健康被害が生じた場合です。ただし、予防接種自体が適正に実施されていたことが認められ、入院または入院に相当する治療を要した場合、日常生活が著しく制限される程度の障害が残った場合、または死亡した場合となります2)。

また、救済制度の対象となるのは、国で医薬品として承認されたワクチンに限られます。海外輸入した国内未承認のワクチンで健康被害が起きても救済制度は適用されませんので、ご注意ください。

任意接種のワクチン

救済制度:医薬品副作用被害救済制度

対象となる予防接種の例:

|

生ワクチン

|

|

不活化ワクチン・トキソイド

|

| 定期接種のワクチンを対象年齢以外で受ける場合 |

国立感染症研究所 日本で接種可能なワクチンをもとに作成

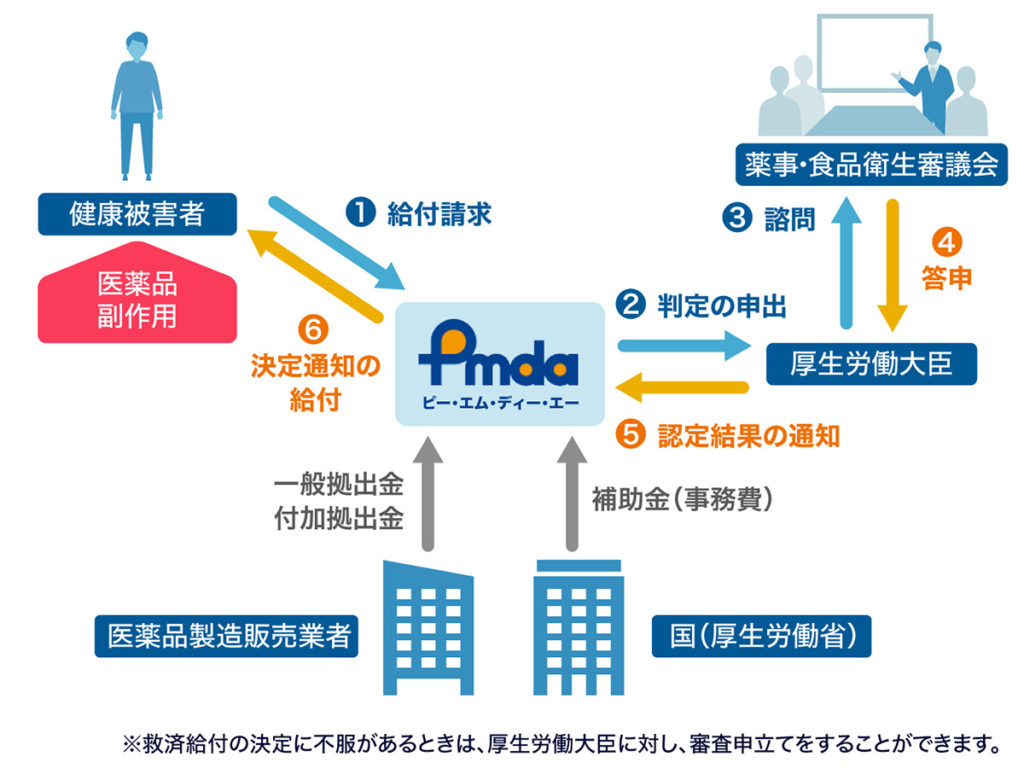

医薬品副作用被害救済制度 手続きの流れ(給付の申請から給付まで)

給付申請の窓口:独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(PMDA)

請求者:健康被害を受けた本人または家族

PMDA 医薬品副作用被害救済制度リーフレットより作図

医薬品副作用被害救済制度―給付の種類―

|

医療費 |

副作用による疾病の治療※1に要した費用(健康保険等による給付額を差し引いた自己負担分)の実費を補償 |

|

医療手当 |

副作用による疾病の治療※1に伴う医療費以外の費用負担に着目して給付 |

|

障害年金 |

副作用により一定程度の障害の状態※2にある18歳以上の人の生活保障等を目的に給付 |

|

障害児養育年金 |

副作用により一定程度の障害の状態※2にある18歳未満の人を養育する人に対して給付 |

|

遺族年金 |

生計維持者が副作用により死亡した場合、遺族の生活の立て直し等を目的として給付 |

|

遺族一時金 |

生計維持者以外の人が副作用により死亡した場合、遺族に対する見舞等を目的として給付 |

|

葬祭料 |

副作用により死亡した人の葬祭を行うことに伴う出費に着目して給付 |

※1 医療費・医療手当の給付対象は、副作用による疾病が「入院治療を必要とする程度」である場合。

※2 障害年金・障害児養育年金の給付対象は、副作用による障害の程度が1級または2級の場合。

PMDA 医薬品副作用被害救済制度 Q&Aより作成

- 1)厚生労働省 予防接種健康被害救済制度

- 2)独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 医薬品副作用被害救済制度Q&A

- 3)第17回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会 新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種事業について 資料2

- 4)厚生労働省 新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き 別添 臨時接種実施要領

- 5)e-GOV 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十五条

- 6)予防接種の手びき2020-21年度版 P.5